Breve storia sull'emigrazione Lucchese

Si può sicuramente affermare che il fenomeno migratorio ha lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura della Lucchesia, tanto che diversi storici hanno spesso sottolineato come, se la Toscana non può dirsi terra di emigrazione, il contrario si può invece dire di Lucca. E non a caso a ciò si deve la fondazione della nostra Associazione, nel 1968.

L’emigrazione lucchese si distingue rispetto ai flussi migratori nazionali per durata, intensità e per alcune specificità contrassegnanti alcune zone del territorio e alcuni periodi della sua storia.

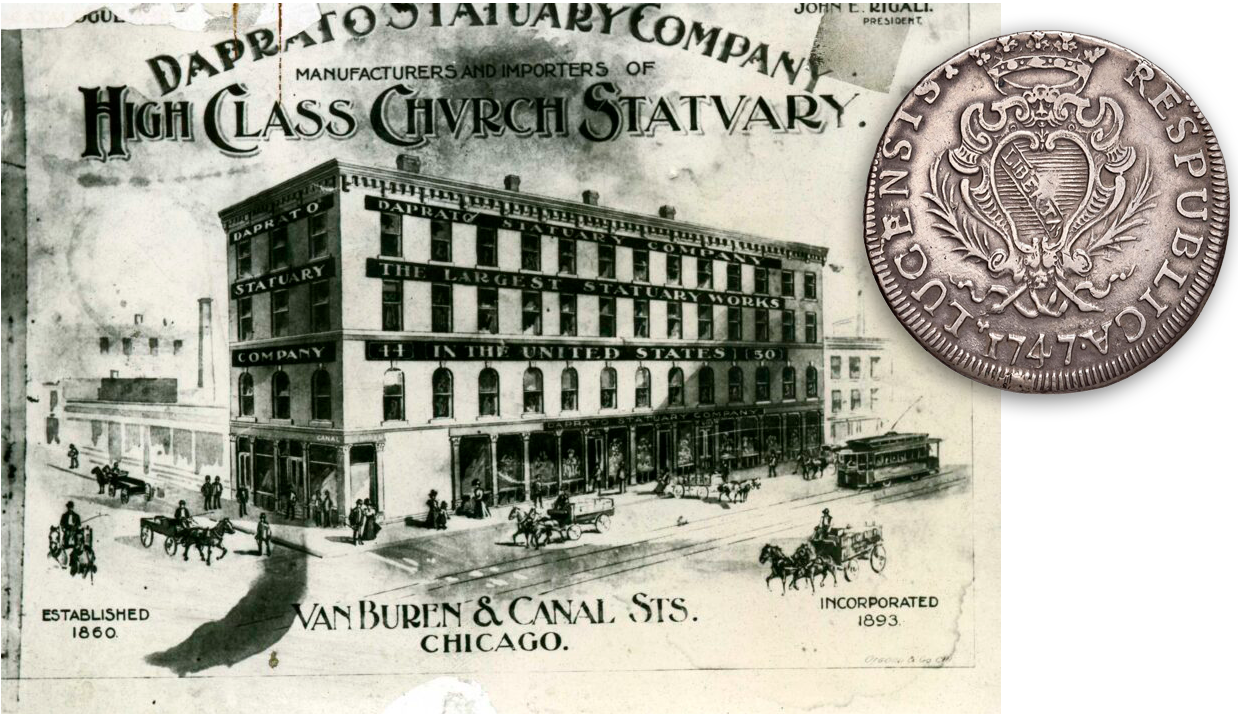

Già nel Duecento Lucca era conosciuta in tutta Europa per la sua industria tessile ed in particolar modo per la qualità e la bellezza dei prodotti serici. I membri delle famiglie mercantili più importanti si recavano all’estero per vendere i prodotti finiti, per acquisire nuove materie prime da lavorare, per implementare la rete di clienti e traffici e, spesso, per dislocare parte della propria attività produttiva in altre città. Anche i banchieri lucchesi erano ben conosciuti al di fuori del territorio nazionale; una città così ricca, in fondo, poteva permettersi di offrire in prestito alle maggiori corti europee ingenti somme di denaro, diffondendo in questo modo il nome di Lucca e la sua moneta raffigurante il Volto Santo: il Lucensis.

In molti centri stranieri vennero acquistati degli abitati, adibiti ad uffici ma destinati soprattutto ai conterranei. Li potremmo paragonare a delle piccole ambasciate lucchesi; queste minuscole nationes lucenses, così venivano chiamate, costituirono dei centri di appoggio per i lucchesi, di ogni estrazione sociale, i quali potevano così trovare una casa lontano dalla terra natia. Accanto al continuo movimento dei mercanti e dei banchieri si affiancò un altro fenomeno di emigrazione, guidata ed indirizzata: quella di operai specializzati i quali, per mantenere i segreti del mestiere che rendevano i prodotti lucchesi tra i migliori sul mercato, lasciavano la Repubblica per un tempo fissato.

Più avanti, nella seconda metà del Cinquecento, la città visse uno dei suoi momenti diplomatici più difficili. Erano gli anni della Riforma e a Lucca diversi esponenti delle famiglie più illustri vi aderirono, istigando così le pressioni della Chiesa sulla città; quando le insistenze di istituire a Lucca un Tribunale dell’Inquisizione divennero oramai ineludibili il Governo degli Anziani si trovò impotente. La stessa Repubblica, nel tentativo di salvaguardare la propria libertà politica e gli interessi delle famiglie nobili lucchesi, avviò una migrazione tutta particolare, definita religionis causa, condannando gli eretici all’espatrio immediato e alla confisca dei beni. Questi beni vennero subito riacquistati dalle famiglie di appartenenza per donarli agli espatriati e fornire loro i mezzi finanziari sufficienti per impiantare o accrescere le attività all’estero.

Seguirono anni bui. A fine Cinquecento il decadere dell’importanza commerciale e finanziaria della Repubblica e le scarse risorse a disposizione di una popolazione in continuo aumento provocarono un altro cospicuo fenomeno migratorio: l’emigrazione stagionale. Col venire dell’autunno, quando in Lucchesia il lavoro nei campi rallentava, contadini, braccianti e boscaioli partivano alla ricerca di un nuovo ingaggio. Spesso con il favore della Repubblica emigravano per la costruzione di mulini e ferriere anche muratori e fabbri, con posti e retribuzioni prestabiliti; la tutela economica e politica che il governo lucchese esercitò in quelle occasioni favorì ulteriormente il flusso migratorio.

Non partivano però solo dalla città. Un’emigrazione del tutto particolare, tipica solo della Lucchesia, vide i figurinai della Val di Lima e della Mediavalle del Serchio vendere le loro statuine, adattate spesso ai gusti e alle mode del luogo, agli angoli delle strade di tutta Europa.

Intorno a metà Ottocento incoraggiati dai racconti dei loro predecessori furono in molti, soprattutto figurinai, a partire per il Nuovo Mondo inseguendo quello che oggi definiremo “il sogno americano”, un sogno di prosperità, ricchezza, fortuna; una speranza spesso rimasta irrealizzata. Da un censimento del 1861 del Comune di Coreglia emerge che, su 422 emigrati all’estero, quasi l’80% erano figurinai.

Poco oltre la metà dell’Ottocento in Garfagnana e nella zona del Buggianese avvenne la migrazione delle balie, un fenomeno migratorio che destò un certo scalpore tra l’opinione pubblica, tanto da avvalersi dalla stampa e dai politici l’appellativo di “baliatico mercenario”. Non si sa se questo accanimento fu dovuto al gesto di lasciare i propri figli per allattare quelli altrui o se il motivo fu il sovvertimento dei ruoli familiari che lo stipendio, due o tre volte superiore a quello dei mariti, aveva provocato.

Erano anni di cambiamento. In Italia si stavano delineando quelle condizioni economiche e sociali che portarono poi al grande esodo che seguì l’Unità d’Italia e che lasciò interi paesi svuotati; furono oltre 26 milioni gli italiani che scelsero di partire, una scelta non presa alla leggera, che parla di paura, speranza ma soprattutto di sacrificio e di duro lavoro e i lucchesi, popolo avvezzo ad emigrare, lasciarono sicuramente la loro terra con più facilità rispetto agli abitanti delle altre province toscane, creando, nei luoghi di destinazione, piccole comunità di conterranei. Le vecchie città europee, le coste del Mediterraneo, il Brasile, l’Argentina, gli Stati Uniti, … le mete prescelte dai lucchesi, con la prospettiva di immense ricchezze, furono molte e solo l’intervallo di qualche decennio della Seconda Guerra Mondiale interruppe questo flusso migratorio.

Il legame che le comunità formatesi mantennero con il paese natio portò alla fondazione delle oltre 80 associazioni e delegazioni operanti in ogni continente, testimonianza di come il lucchese ovunque sia emigrato continui a portare nel cuore la sua terra di origine. E se è la nostalgia il sentimento per il quale furono istituite le prime associazioni, ora, a coinvolgere gli oriundi di seconda e terza generazione, giovani e meno giovani, è il desiderio di riscoprire le proprie radici, conosciute solo attraverso racconti di famiglia.